ドライアイ

パソコンの普及、空調管理などで現代生活は大変便利になりましたが、目を取り巻く環境はよいとはいえません。2003年度日本眼科医会の発表によると、1,025名のオフィスワーカー調査の結果75%にドライアイの可能性がありました。目を酷使する生活環境の中で現在日本では1,000万人ものドライアイの患者さんがいるといわれています。

ドライアイとは涙の分泌量が減少したり、量は十分でも涙の質が低下することによって、目の表面を潤す力が低下し表面の安定性が悪くなる状態です。

最初から「目が乾く」と感じる場合はむしろ少なく、症状は複雑です。

ドライアイの症状

| 1 | 眼が疲れやすい | |

|---|---|---|

| 2 | めやにが出る | |

| 3 | 眼がごろごろする | |

| 4 | 重たい感じがする | |

| 5 | 眼が乾いた感じがする | |

| 6 | 何となく眼に不快感がある | |

| 7 | 眼が痛い | |

| 8 | 涙が出る | |

| 9 | ものがかすんで見える | |

| 10 | 眼がかゆい | |

| 11 | 光を見るとまぶしい | |

| 12 | 眼が赤い |

チェックが5つ以上ならドライアイの可能性があります。さらに10秒以上眼を開けられなかったり、1分間に40回以上と瞬きの回数が多い場合は、ドライアイの可能性が高いといえます。悪化してくると、目を開けているのが辛い、頭が痛い、頭が重い、肩が凝る、気分が悪いなど、いわゆるVDT症候群に発展する場合もあります。

ドライアイのタイプ

涙がでるのにドライアイ?

ドライアイは単に目が乾くという病気ではありません。

ドライアイは涙や眼の表面の状態の異常により「目の乾燥感」「目がゴロゴロする」、「目が痛い」などの症状を生じます。

涙の異常は大きく2つに分けられます。1つは涙そのものが減ってしまう「量的な異常」、そしてもう1つは、涙の性質が変化し、悪くなってしまう「質的な異常」です。

最近はドライアイ患者の多くにMGD(マイボーム腺機能不全)があることがわかり、ドライアイ治療にMGDに対する対応が重要であること、ドライアイのタイプとして涙液層の安定性の低下(水濡れ性の低下)でおこる「BUT短縮型ドライアイ」と、結膜弛緩症や眼表面の炎症などが原因となって瞬目時の摩擦亢進でおこる「摩擦亢進型ドライアイ」が注目されています。

涙の量の異常(涙液分泌減少型ドライアイ)

目は刺激を受けたり乾いたりすると、反射的に涙を流して涙の膜を安定させようとします。正常な状態だと一時的に目が乾いても、すぐに目が潤いますが、涙液減少型ドライアイでは、『目の刺激→神経伝達→涙の分泌』のいずれかに異常があり、目が乾いても十分な涙が分泌されずドライアイを生じます。

リスク因子は、加齢や、降圧薬、抗うつ薬、尿失禁治療薬などの抗コリン薬の常用、糖尿病性網膜症(重症の場合、涙液の反射性分泌機能が低下)、ストレスなど多岐にわたります。

シェーグレン症候群の眼症状もこのタイプに含まれます。

- シェーグレン症候群

- 涙腺などの目の組織に炎症が起こって、涙や唾液が出にくくなる全身疾患です。目は乾いて異物感があり、口も渇くため食べ物が食べにくくなります。関節リウマチや強皮症などの膠原病と合併していることもあります。

涙の質の異常(涙液蒸発亢進型ドライアイ)

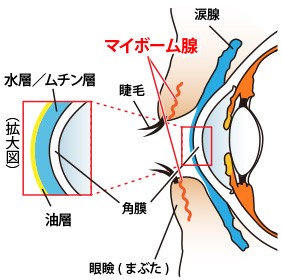

蒸発亢進型ドライアイにはいくつかの原因がありますが、涙膜の油層を作っているマイボームという組織に異常があり、油層が十分に分泌されず涙が蒸発しやすくなるMGD(マイボーム腺機能不全)が注目されています。

また、パソコン等のデスクワークでは画面を凝視し続けることで、まばたきの回数が通常の1分間に20回程度から5~6回にまで減少するため、涙液が蒸発しやすくなります。空気が乾燥しやすい冬場やエアコンの送風などもこのタイプのドライアイを生じさせやすくなります。ソフトコンタクトレンズ装用時も涙液蒸発しやすく、装用者の約8割が乾燥感を生じると言われています。若い人に多いタイプのドライアイです。

- ドライアイ患者の8割がMGD(マイボーム腺機能不全)

- 涙最近の研究でドライアイ症状を訴える患者さんの約8割の方ははマイボーム腺機能不全が関与することが明らかになりました。

涙はほとんどが水分ですが、その水分が蒸発しないように表面に油の層がのっています。その油を分泌しているのがマイボーム腺ですが、なんらかの原因でマイボーム腺の機能が低下してしまう病気をマイボーム腺機能不全(MGD:Meibomian Gland Dysfunction)といいます。

マイボーム機能不全がある場合、目がごろごろする、目やにがでている感じがする(眼異物感)、まぶたが熱い(眼灼熱感)、目が乾く、目が痛い(眼痛)、目が疲れる(眼精疲労)、目が不快である、常に目が気になる(眼不快感)、涙が出る(流涙感)といった様々な症状を引き起こしやすくなります。

眼表面の水濡れ性の異常(BUT短縮型ドライアイ)

涙の量に異常がないのに涙液層が破綻しやすく、ドライアイの症状を生じるタイプのものです。

角膜表面の「水濡れ性」を保つ働きをもつ膜型ムチンの機能が低下していると推測されています。目の表面に目立った傷がなく、涙の量も正常であることから、診察や検査を受けても異常が見つかりにくく、神経疾患、精神疾患、眼瞼痙攣などと間違えられることもあります。

瞬目時の摩擦亢進(摩擦亢進型ドライアイ)

加齢による結膜のたるみと皺(結膜弛緩症)、瞼を上げる筋肉の働きや皮膚のたるみによる眼瞼下垂、瞼縁の角化、上輪部角結膜炎や糸状角膜炎などの眼表面の炎症疾患などが原因となって瞬目時の摩擦亢進が生じてドライアイを生じるものです。

特に結膜弛緩症では弛緩した結膜で涙液が眼表面に十分に行き渡らずに角膜表面が傷み、それにより涙がたくさんでて、ドライアイと流涙症が合併した「涙がでるドライアイ」の状態となる。瞬目時の摩擦で痛みを感じることもあり、ひどく悩まされる患者も少なくありません。